雜技是一門古老的藝術,卻不是適合用來演“劇”的藝術,不過總導演趙明不這樣想。十五年前,廣州軍區戰士雜技團的雙人技巧節目《肩上芭蕾》引發了他的奇思妙想,于是他為該團創編了大型雜技劇《天鵝湖》——西方的經典芭蕾就這樣被移植到古老的東方雜技藝術之樹上,成為讓世界為之嘆為觀止的藝術奇葩。

在劇中飾演“白天鵝”奧杰塔的吳正丹在任職廣州市雜技藝術劇院后,相邀趙明為雜技事業再創輝煌。面對該劇院曾創演過的雜技劇《西游記》和《笑傲江湖》,雙方默契地認為要創排一部中國的“愛情經典”,于是我們看到了大型當代雜技劇《化·蝶》。

從劇名就可以看出,這是那個在歷史中流傳日久、在百姓中有口皆碑的悲情故事《梁祝》。“梁祝化蝶”的愛情悲劇,其實寄寓的是“生不同衾死同穴”的愛情理想。只是一部表現“化蝶”的雜技劇,為何要在兩字之間加“點”而成為《化·蝶》?

看過全劇我們才深切感受到,該劇并非簡單地展示“蝶”的意象,更在于精心地表現“化”的意涵——用編劇喻榮軍的話來說,是“全劇以梁山伯和祝英臺凄美浪漫的經典愛情作為故事基線,以梁祝化蝶的意象作為愛情的象征,結合莊周化蝶的哲學思想,僅僅抓住‘蝶’這種意象,把破繭化蝶的自然過程,跟梁祝生死愛戀的過程完美地結合起來,表現一個生命從孕育、孵化、抗爭到破繭而出、自由飛翔的過程,多層次多角度來講述化蝶的故事,闡述生命的意義。”

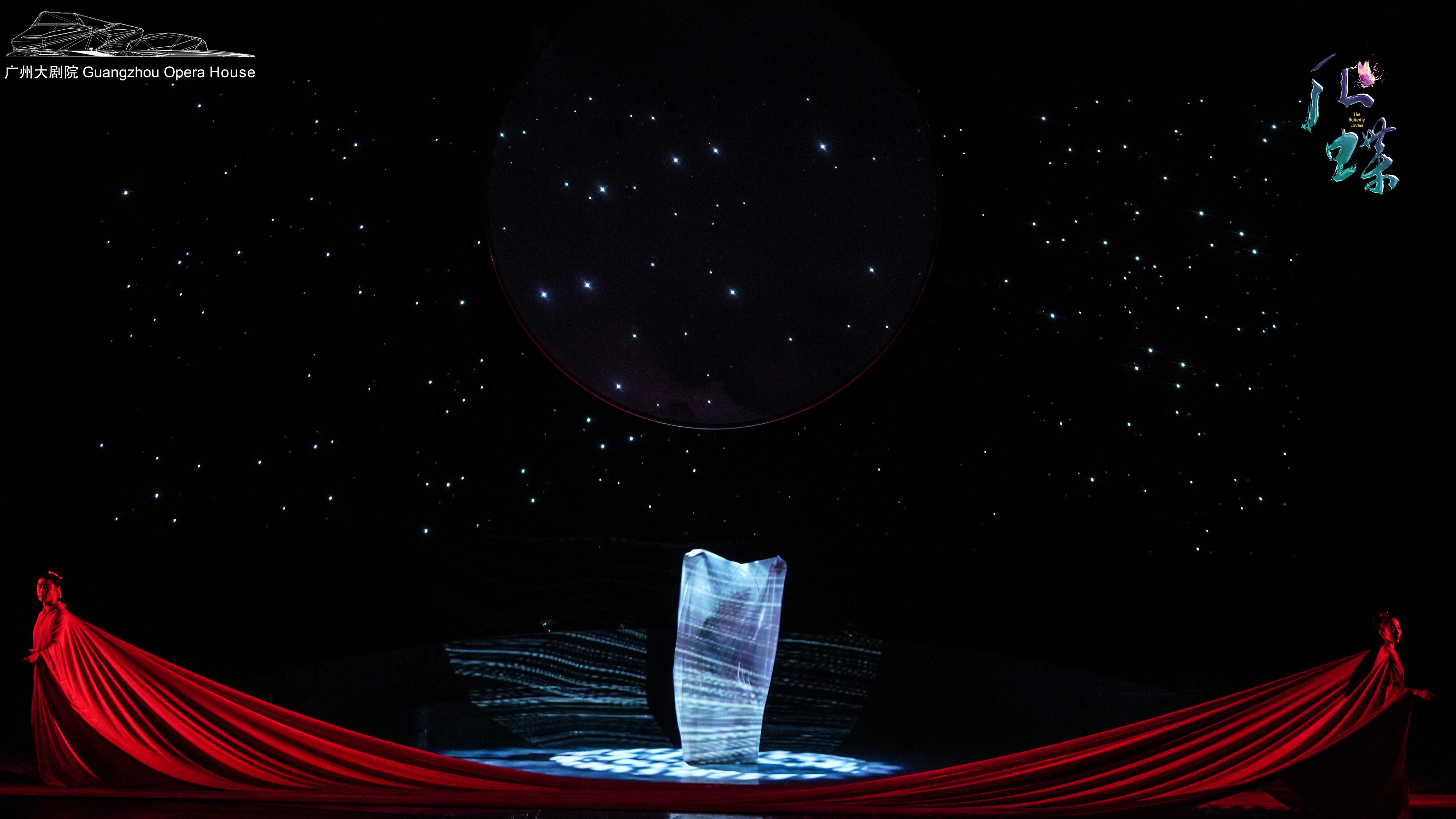

因此,該劇以《蝶生》拉開了“序幕”。舞臺上空是一個如朗月般懸掛的“圓”,只是它宛如被橫七豎八的“絲”縛住的“繡匾”——但它其實是主創們想深深給我們烙下的“繭”的意象……在這個“繭”的前景上,是一個由“綢吊”延伸開來的表演,一名健碩的藝者在與“綢吊”的糾纏中表現掙脫束縛、破繭而出的力量……當藝者和“繭”降至臺面。

藝者消失的同時而“繭”被背投光打亮,投影中分明是一男一女兩個人形的“蝶”在撕扯、掙扎——這讓我想起總導演趙明在三十五年前自編自演的獨舞《囚歌》,他在若干根從天棚垂下的黑色橡皮帶的撕扯、掙扎中塑造的革命志士的形象,使他榮獲了第二屆全國舞蹈比賽(1986年)的“表演一等獎”!

很顯然,雖不能說趙明當年《囚歌》的“橡皮帶”有某種“雜技道具”的色彩,但對于“掙脫束縛”的表達可能是趙明永難磨滅的情結。這應該是他選擇“化蝶”并且強調表現“化”之過程的重要原由。

序幕《蝶生》之后,該劇由中場休息區隔為兩幕。上半場的第一幕由五場構成,分別是《閨念》、《共讀》、《情生》、《婚變》和《情別》;下半場的第二幕同樣由五場構成,分別是《抗婚》、《夢聚》、《殉情》、《幻境》和《化蝶》。

我們注意到,與同等體量的舞劇相比,雜技劇《化·蝶》似乎場次更多更細碎!的確如此。與舞劇的表意方式相近,雜技劇也是“非語言文字”的肢體表達藝術,只是后者的“肢體”首先是為某種“特殊技能”而存在的,這就決定了雜技劇在表意上比舞劇更為“局促”、更少“變通”。這或許就是《化·蝶》用兩幕、十個場次來“演故事”的表意抉擇。

“演故事”是中國傳統演劇的題旨所在,而這又是由大眾的觀劇旨趣所決定的。王國維著《宋元戲曲考》,說“戲曲者,謂之‘以歌舞演故事’也”。實際上,大眾對傳統戲曲的觀劇旨趣,有時往往不在作為故事的“劇”而在演故事的“角”——在那種不是“戲捧人”而是“人捧戲”的“角”。

在這個意義上,許多傳統演劇的演出不是“以歌舞演故事”而是“借故事演歌舞”——觀眾趨之若鶩的是能歌善舞、亦歌亦舞的“角”。實際上,雜技劇《化·蝶》凸顯的也是“借故事演雜技”——除了看那些空竹、蹬人、拋球、綢吊、鉆圈、飛盤等精彩技能外,觀眾更期待看的是吳正丹和魏葆華的華麗轉身——看他倆如何從西典“天鵝”轉身為國粹“化蝶”!

這是趙明在創編雜技劇《天鵝湖》之后再一次與主角吳正丹、魏葆華的合作一一吳、魏二人在劇中飾演祝英臺和梁山伯。相對于《天鵝湖》“一諾千金”式的愛情故事,《化·蝶》的愛情故事是“一往情深”式的——它的故事要曲折、復雜、纏綿、悲凄得多。因而在用“雜技”這種“多局促”、“少變通”的手段來演劇時,總導演趙明運用的是“情境化”的表意策略。

也就是說,在該劇十個場次的構成中,將整個故事切分為十個事象相對獨立且互相關聯的情境——每一情境都有一個核心事象,而各場的場名就是這一事象的凝練提示;同時每一情境又用一個雜技科目作為基本表現手段,如同舞蹈編創中所設定的“主題動機”,使這一“基本手段”在表現“核心事象”時也呈現出自身的精彩技藝和美感效果:比如一幕二場《共讀》中的“蹬人”科目,一幕三場的《情生》中的“抖空竹”科目,一幕五場《情別》中的“耍傘”科目,二幕一場《抗婚》中的“綢吊”科目,二幕五場《化蝶》中的“肩上芭蕾”科目……都是如此。

“情境化”的表意策略,對于雜技劇的結構看來是恰切妥帖的。但就每一科目的技術動作而言,如何使“技”與“情”實現聯通共洽呢?首先,無論是手技、蹬技、頂技,還是抖杠、軟功、騰翻,編導都特別強化表演者的“節奏”訓練,使各科目的技術動作都在特定的“節奏”中來呈現;而“節奏”的抑揚頓挫、急緩張馳,又總是對應著相應的情感表現的。

比如《閨念》一場中少女祝英臺的輕姿曼妙,《共讀》一場中梁山伯的憨態可掬,《婚變》一場中媒婆的顯擺招搖,《情別》一場中祝英臺的深情點化和梁山伯的懵然鈍愚……都是通過對技術動作的節奏調適,恰到好處地表現出人物的情感并進一步刻畫出其性格。其次,是在“節奏化技術動作”設計的同時,編導對表演者的人體動態進行造型修飾和性格凸顯,間或還有些“情趣”的設計,使得既往的雜技科目在演劇過程更趨“美感化”和“性格化”了。

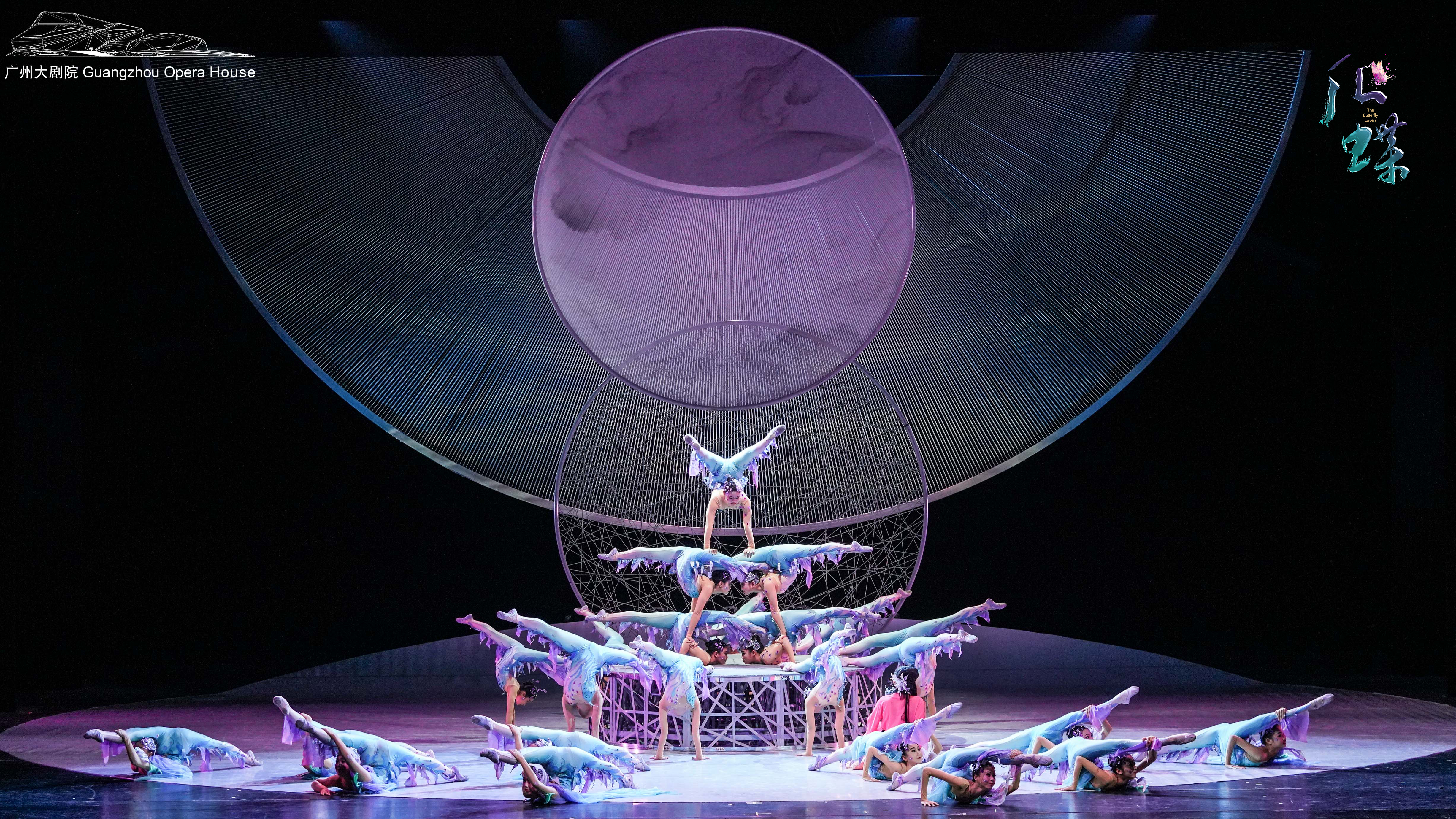

我們知道,既往“科目化”的雜技表演,其實比“程式化”的戲曲表演更難以在表現特殊情感、塑造特定形象上有所作為。此次雜技劇《化·蝶》為何要標榜“當代”二字?我以為主要體現為多媒體技術在“情境營造”和“表意呈現”中發揮的重要作用。舞臺上除了平面的圓形、扇形界面上不規則網格化裝置外,還有立體的“籠式”空間以及“影像化”的變化背景,為人物的情感表達和事象的行為推進做了有力的詮釋。

另外特別值得我們關心的是,雖然“科目化”的雜技技術是難以有較大改變的,但這些技術的“隱喻性”卻是可以不斷開發并賦予演劇事象以簇新意涵的——《化·蝶》給人在這方面留下至深印象的是“抖空竹”:一男一女“對手空竹”的續傳、拋接隱喻著“心有靈犀”的心心相印;眾多表演者“抖空竹”則隱喻著“蝶舞花叢”的溫馨世界;還有一個令觀眾叫絕的表演,即“對手空竹”,雙方用一根長繩纏繞祝英臺腰間,旋轉的“空竹”順繩并纏腰盤恒而去,仿佛向梁山伯傾訴著由衷的戀情……

雜技劇《化·蝶》講述的是國人盡知的悲情故事。人們喜歡它,不只是因那個“化蝶”的美好憧憬,還因為腦海中會時時縈繞著陳鋼、何占豪所作的小提琴協奏曲那美妙旋律。現在,雜技劇《化·蝶》又帶給我們全新的審美意象:從第一幕的《共讀》、《情生》、《情別》,到第二幕的《抗婚》、《夢聚》、《殉情》,吳正丹和魏葆華作為各場貫穿性的人物,在不同的情感表現中已充分顯示出他們作為成熟表演藝術家的魅力……

只是這時的我在想,這兩位加起來已然90歲的雜技藝術家,難道就這樣作為一部大劇的串演者嗎?!此時,第二幕第五場《化蝶》閃耀亮相了:就雜技科目而言,兩位藝術家表演的還是“肩上芭蕾”——這是我在十五年前觀摩他倆演出雜技劇《天鵝湖》就已然見過的精彩,今日看來竟然毫不遜色,甚至在表演上可謂更臻成熟了。

當吳正丹在魏葆華肩臂上亮出優秀芭蕾舞者也難以企及的足尖上的“arabesque”(典型的高抬后腿芭蕾舞姿),并且優雅地旋轉180度,幾乎令所有的觀眾為之動容,只是熟悉的觀眾知道,下一步還有吳正丹以足尖在魏葆華頭頂的造型,是一個高抬旁腿的“écarté”和一個躺身高抬前腿的“developpé”,從觀眾爆發般的掌聲你就知道完美無憾。

只是這一次,同樣的技巧已然服務于新的藝術形象的塑造,飾演祝英臺的吳正丹恰到好處地向飾演梁山伯的魏葆華傳遞出深邃的情感——只為在你肩頭片刻停留……我相信,今后我們再提及“化蝶”的傳說之時,一定不會忘卻吳正丹和魏葆華的“肩上芭蕾”!